Nordhäuser Roland: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

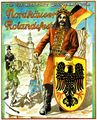

[[Datei:Roland Nordhausen.jpg|thumb|Nordhäuser Roland am Alten Rathaus, 2004]] | [[Datei:Roland Nordhausen.jpg|thumb|Nordhäuser Roland am Alten Rathaus, 2004]] | ||

[[Datei:Roland.jpg|thumb|Roland im Neuen Rathaus, 2014]] | [[Datei:Roland.jpg|thumb|Roland im Neuen Rathaus, 2014]] | ||

Der '''Nordhäuser Roland''' stellt eine Verkörperung für Freiheit, Macht und Gerichtsbarkeit dar und ist das Wahrzeichen der Stadt Nordhausen. Der am [[Altes Rathaus (Nordhausen)|Alten Rathaus]] stehende Roland ist | Der '''Nordhäuser Roland''' stellt eine Verkörperung für Freiheit, Macht und Gerichtsbarkeit dar und ist das Wahrzeichen der Stadt Nordhausen. Der am [[Altes Rathaus (Nordhausen)|Alten Rathaus]] stehende Roland ist eine in den 1990er Jahren aufgestellte Kopie aus Holzimitat (Epoxydharz), das hölzerne Original ist im [[Neues Rathaus (Nordhausen)|Neuen Rathaus]], direkt gegenüber, zu sehen. | ||

== Beschreibung == | |||

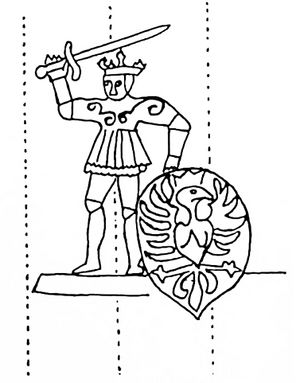

Die Rolandfigur präsentiert sich in charakteristischer Weise: | |||

*Sie ist mit einem roten, bis zum Knie reichenden Rock bekleidet, was auf ihre Bedeutung als Herrschaftssymbol hinweist. | |||

*Ihr von langen Locken umrahmtes Haupt trägt eine Krone, ein deutliches Zeichen ihrer Autorität. | |||

*In der rechten Hand schwingt der Roland ein Schwert, Symbol der Gerichtsbarkeit. | |||

*In der linken Hand trägt er einen Schild mit einem Adler, was auf die Reichsunmittelbarkeit der Stadt hindeutet. | |||

*Die Figur wird durch ein glockenförmiges Dach geschützt, auf dessen Knopf ein seine Jungen fütternder Pelikan zu sehen ist. Der Pelikan galt als eines der Wahrzeichen der Stadt Nordhausen. | |||

== Geschichte == | == Geschichte == | ||

Der Roland in Nordhausen, an der | === Frühe Erwähnungen und Bedeutung === | ||

[[Datei:Roland Nordhausen - alte Darstellung.jpg|thumb|Älteste Darstellung des Nordhäuser Rolands]] | |||

Der Roland gehörte einst zu den „[[Sieben Wunder von Nordhausen|sieben Wundern der Stadt Nordhausen]]“. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1441, als am 19. September „vor dem Rolande“ mehrere Absagebriefe verlesen wurden. Dies zeigt, dass der Roland schon damals als zentraler Ort für öffentliche Bekanntmachungen diente. | |||

Nach heutigem Forschungsstand wurde der Roland in Nordhausen wahrscheinlich zwischen 1400 und 1410 aufgestellt. In einer Zeit, als es noch keine Hausnummern gab, diente seine markante Erscheinung zur Bezeichnung des Standortes benachbarter Häuser. So wird 1411 eine Steuer "von dem Eckhuse an dem Steinwege gein Rulande" erwähnt. | |||

=== Funktion und Symbolik === | |||

Der Roland galt als wichtiges Rechtssymbol und Sinnbild der Reichsfreiheit, der hohen Gerichtsbarkeit und anderer vom Kaiser verliehener Privilegien wie des Markt- und Münzrechts. Er wurde als Beschützer der Stadt gegen äußere Feinde und als Hüter von Recht und Ordnung im Inneren angesehen. Dies spiegelt sich in einem überlieferten Spruch wider: „Ich Roland edler Man, und großer starcker Rese. Es hüten sich alle vor diesem Plan, wollen sie von minem Schwerte genießen. | |||

“ | |||

In vorreformatorischer Zeit war der Roland eine wichtige Zwischenstation bei der Fronleichnamsprozession. Die Prozessionsordnung sah vor, dass vor dem Roland eine Station eingelegt wurde, bei der die verschiedenen Gruppen der Stadtgesellschaft - von Schülern über Mönche bis zu den Zünften - in einer festgelegten Reihenfolge Aufstellung nahmen. | |||

Bei Brandkatastrophen diente er als Treffpunkt für die Feuerlöschmannschaften der einzelnen Stadtviertel. Die Feuerordnung von 1569 legte genau fest, welche Stadtviertel ihre Mannschaften im Brandfall zum Roland schicken sollten. | |||

=== Der Roland im Rechtswesen === | |||

Der Roland spielte eine zentrale Rolle im Rechtswesen der Stadt. „In Ruland gehen“ bedeutete, eine Strafe im Stadtgefängnis unter dem Rathaus „hinter dem Roland“ abzusitzen. Es sind Fälle überliefert, in denen Gefangenen die Flucht gelang, wie bei Michel Keut, der sich „aus der Stadt Knechte Elenden loßgewircket“ hatte. | |||

Vor den Augen des Rolands wurde auf dem Platz zwischen Rathaus und Ratsweinkeller das hochnotpeinliche Halsgericht nach der "Carolina", der Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V., gehalten. Schwere Verbrechen wurden hier mit dem Strang, dem Schwert oder der Räderung geahndet. | |||

=== Historische Ereignisse und Anekdoten === | |||

Im Dreißigjährigen Krieg, im Jahr 1647, wollte der schwedische Oberstleutnant von Constein den Roland niederreißen lassen. Sein Befehl konnte jedoch nicht ausgeführt werden, da in den Beinen der Statue starke Eisenstäbe steckten, die das Durchsägen unmöglich machten. Diese Anekdote zeigt sowohl die symbolische Bedeutung des Rolands für die Feinde der Stadt als auch die solide Bauweise der Statue. | |||

So kam es, dass der Stadt Nordhausen ihr altes Wahrzeichen erhalten blieb, das schon damals wie noch heute die Aufmerksamkeit der Fremden auf sich zog. So berichtet z. B. Melissantes in seiner ''Geographia novissima'' (1708): „Auf dem Markt steht der große Roland wohl auspoliert, geharnischt und hat ein Schwert und Helm angethan“. | |||

In den religiösen Konflikten des 16. Jahrhunderts wurde der Roland sogar in literarischer Form instrumentalisiert. In einem fingierten Gespräch zwischen dem Roland und Jesus Christus klagt der Roland über den Zustand der Stadt und droht, sie zu verlassen, wird aber von Christus zum Bleiben überredet. | |||

=== Erneuerungen und Veränderungen === | |||

Der Roland wurde regelmäßig gepflegt und erneuert. Vor einem Flurumzug im Jahr 1560 erhielt der Maler, "der den Roland gemalt", für seine Arbeit ein Stübchen Wein (8,75 Liter). 1659 erhielt der Roland zum ersten Mal einen roten Anstrich und wurde mit einem goldenen Knopf und einem silbernen Pelikan geschmückt. Dies geschah im Zusammenhang mit der bevorstehenden Huldigung für Kaiser Leopold I., die Teil seiner Bemühungen war, die kaiserliche Autorität gegenüber den Reichsstädten zu festigen. | |||

Nach dem verheerenden [[Stadtbrand von Nordhausen 1710]], bei dem große Teile der Stadt in Schutt und Asche versanken, wurde der stark beschädigte Roland durch die heutige Statue ersetzt. Der Chronist Kindervater schrieb, der alte Roland „sei sehr erbärmlich zugerichtet, so daß man das Angesicht nicht mehr erkennen konnte“. | |||

=== Die Neue Statue und die Kaiserhuldigung === | |||

Die Aufstellung des neuen Rolands im Jahr 1717 fiel mit der lang aufgeschobenen Huldigung für Kaiser Karl VI. zusammen. Diese Huldigung war von großer politischer Bedeutung. Sie war eine der Bedingungen des Kaisers für die Bestätigung eines Vertrags zwischen Nordhausen und Preußen, der die Ablösung der preußischen Besatzung und den Erwerb wichtiger Rechte durch die Stadt beinhaltete. | |||

Die Huldigung fand am 16. Juni 1717 statt und war ein außergewöhnlich prächtiges Ereignis. Der kaiserliche Huldigungskommissar, Johann Adolf Reichsgraf v. Metsch, nahm im Rathaus in der Kaiserstube „unter einem prächtigen Baldachin sitzend“ den Huldigungseid vom Rat und dem geistlichen Ministerium entgegen. Anschließend huldigte die Bürgerschaft auf einer "prächtig verfertigten Bühne" vor dem Rathaus. | |||

Zur Erinnerung an dieses Ereignis ließ der Rat zwei Huldigungsmedaillen in Gold und Silber prägen. Die Umschriften der Medaillen sowie die Illuminationen am Markt und den angrenzenden Bürgerhäusern beschworen in bisher nie dagewesener Intensität die Treue zu Kaiser und Reich. | |||

=== Bedeutung im Laufe der Zeit === | |||

Der Roland von Nordhausen war über die Jahrhunderte hinweg nicht nur ein statisches Symbol, sondern ein lebendiger Teil des städtischen Lebens. Er diente als Ankündigungsort für städtische Verordnungen, als Zentrum rechtlicher und zeremonieller Handlungen und als Orientierungspunkt im Stadtbild. | |||

In der Zeit nach der Reformation nutzte der Rat den Roland, um seine zunehmende Macht zu demonstrieren. Zahlreiche Ratsmandaten wurden am Schild des Rolands angeheftet, wo sie von jedermann zur Kenntnis genommen werden mussten. Diese Mandate regelten verschiedene Aspekte des städtischen Lebens, von Einschränkungen des Neujahrssingens bis hin zu detaillierten Zunftordnungen. | |||

=== Luftangriffe auf Nordhausen === | === Luftangriffe auf Nordhausen === | ||

| Zeile 15: | Zeile 64: | ||

Als am 1. September 1952 das wiedererstandene Alte Rathaus feierlich der Bürgerschaft übergeben wurde, kehrte auch der Roland an seinen ursprünglichen Standort zurück. | Als am 1. September 1952 das wiedererstandene Alte Rathaus feierlich der Bürgerschaft übergeben wurde, kehrte auch der Roland an seinen ursprünglichen Standort zurück. | ||

=== Nach der Wiedervereinigung === | |||

1992 wurde festgestellt, dass die Roland-Statue erhebliche Schäden aufwies und nicht länger im Freien ausgestellt werden konnte. Da es sich um den ältesten noch existierenden Holzroland handelt, wurde das Original 1993 in Erfurt einer Restaurierung unterzogen. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Figur dem [[Kunsthaus Meyenburg|Meyenburg-Museum]] zur Aufbewahrung übergeben. | |||

Seit 2000 hat das originale Roland-Standbild von 1717 einen neuen Platz im Eingangsbereich des Neuen Rathauses gefunden. | |||

Um die Tradition am ursprünglichen Standort fortzuführen, wurde dort eine Nachbildung aus Epoxydharz aufgestellt, die optisch Holz imitiert. | |||

<gallery> | <gallery> | ||

| Zeile 21: | Zeile 77: | ||

Datei:Rolandsfest Nordhausen 1986.jpg|Plakat zum [[Rolandsfest]] 1986 | Datei:Rolandsfest Nordhausen 1986.jpg|Plakat zum [[Rolandsfest]] 1986 | ||

Datei:Roland Original Meyenburg Museum Nordhausen.jpg|Der Roland im Meyenburg Museum, um 2000 | Datei:Roland Original Meyenburg Museum Nordhausen.jpg|Der Roland im Meyenburg Museum, um 2000 | ||

Datei:NordhausenWiki Logo.svg|Das Logo von [[NordhausenWiki]] stellt den Nordhäuser Roland dar | |||

</gallery> | </gallery> | ||

| Zeile 30: | Zeile 87: | ||

== Literatur == | == Literatur == | ||

* [[Peter Kuhlbrodt]]: ''Der Roland im Leben der alten Nordhäuser''. In: ''[[Nordhäuser Nachrichten. Südharzer Heimatblätter (1/2018)]]''. S. 1–4. | |||

* [[R. H. Walther Müller]]: ''[[Der_Nordhäuser_Roland_(4/1953)#Warum steht am Nordhäuser Rathaus ein Roland?|Warum steht am Nordhäuser Rathaus ein Roland?]]'' In: ''[[Der Nordhäuser Roland (4/1953)]]''. | * [[R. H. Walther Müller]]: ''[[Der_Nordhäuser_Roland_(4/1953)#Warum steht am Nordhäuser Rathaus ein Roland?|Warum steht am Nordhäuser Rathaus ein Roland?]]'' In: ''[[Der Nordhäuser Roland (4/1953)]]''. | ||

Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 23:44 Uhr

Der Nordhäuser Roland stellt eine Verkörperung für Freiheit, Macht und Gerichtsbarkeit dar und ist das Wahrzeichen der Stadt Nordhausen. Der am Alten Rathaus stehende Roland ist eine in den 1990er Jahren aufgestellte Kopie aus Holzimitat (Epoxydharz), das hölzerne Original ist im Neuen Rathaus, direkt gegenüber, zu sehen.

Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Rolandfigur präsentiert sich in charakteristischer Weise:

- Sie ist mit einem roten, bis zum Knie reichenden Rock bekleidet, was auf ihre Bedeutung als Herrschaftssymbol hinweist.

- Ihr von langen Locken umrahmtes Haupt trägt eine Krone, ein deutliches Zeichen ihrer Autorität.

- In der rechten Hand schwingt der Roland ein Schwert, Symbol der Gerichtsbarkeit.

- In der linken Hand trägt er einen Schild mit einem Adler, was auf die Reichsunmittelbarkeit der Stadt hindeutet.

- Die Figur wird durch ein glockenförmiges Dach geschützt, auf dessen Knopf ein seine Jungen fütternder Pelikan zu sehen ist. Der Pelikan galt als eines der Wahrzeichen der Stadt Nordhausen.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Frühe Erwähnungen und Bedeutung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Roland gehörte einst zu den „sieben Wundern der Stadt Nordhausen“. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1441, als am 19. September „vor dem Rolande“ mehrere Absagebriefe verlesen wurden. Dies zeigt, dass der Roland schon damals als zentraler Ort für öffentliche Bekanntmachungen diente.

Nach heutigem Forschungsstand wurde der Roland in Nordhausen wahrscheinlich zwischen 1400 und 1410 aufgestellt. In einer Zeit, als es noch keine Hausnummern gab, diente seine markante Erscheinung zur Bezeichnung des Standortes benachbarter Häuser. So wird 1411 eine Steuer "von dem Eckhuse an dem Steinwege gein Rulande" erwähnt.

Funktion und Symbolik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Roland galt als wichtiges Rechtssymbol und Sinnbild der Reichsfreiheit, der hohen Gerichtsbarkeit und anderer vom Kaiser verliehener Privilegien wie des Markt- und Münzrechts. Er wurde als Beschützer der Stadt gegen äußere Feinde und als Hüter von Recht und Ordnung im Inneren angesehen. Dies spiegelt sich in einem überlieferten Spruch wider: „Ich Roland edler Man, und großer starcker Rese. Es hüten sich alle vor diesem Plan, wollen sie von minem Schwerte genießen. “

In vorreformatorischer Zeit war der Roland eine wichtige Zwischenstation bei der Fronleichnamsprozession. Die Prozessionsordnung sah vor, dass vor dem Roland eine Station eingelegt wurde, bei der die verschiedenen Gruppen der Stadtgesellschaft - von Schülern über Mönche bis zu den Zünften - in einer festgelegten Reihenfolge Aufstellung nahmen. Bei Brandkatastrophen diente er als Treffpunkt für die Feuerlöschmannschaften der einzelnen Stadtviertel. Die Feuerordnung von 1569 legte genau fest, welche Stadtviertel ihre Mannschaften im Brandfall zum Roland schicken sollten.

Der Roland im Rechtswesen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Roland spielte eine zentrale Rolle im Rechtswesen der Stadt. „In Ruland gehen“ bedeutete, eine Strafe im Stadtgefängnis unter dem Rathaus „hinter dem Roland“ abzusitzen. Es sind Fälle überliefert, in denen Gefangenen die Flucht gelang, wie bei Michel Keut, der sich „aus der Stadt Knechte Elenden loßgewircket“ hatte.

Vor den Augen des Rolands wurde auf dem Platz zwischen Rathaus und Ratsweinkeller das hochnotpeinliche Halsgericht nach der "Carolina", der Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V., gehalten. Schwere Verbrechen wurden hier mit dem Strang, dem Schwert oder der Räderung geahndet.

Historische Ereignisse und Anekdoten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Dreißigjährigen Krieg, im Jahr 1647, wollte der schwedische Oberstleutnant von Constein den Roland niederreißen lassen. Sein Befehl konnte jedoch nicht ausgeführt werden, da in den Beinen der Statue starke Eisenstäbe steckten, die das Durchsägen unmöglich machten. Diese Anekdote zeigt sowohl die symbolische Bedeutung des Rolands für die Feinde der Stadt als auch die solide Bauweise der Statue.

So kam es, dass der Stadt Nordhausen ihr altes Wahrzeichen erhalten blieb, das schon damals wie noch heute die Aufmerksamkeit der Fremden auf sich zog. So berichtet z. B. Melissantes in seiner Geographia novissima (1708): „Auf dem Markt steht der große Roland wohl auspoliert, geharnischt und hat ein Schwert und Helm angethan“.

In den religiösen Konflikten des 16. Jahrhunderts wurde der Roland sogar in literarischer Form instrumentalisiert. In einem fingierten Gespräch zwischen dem Roland und Jesus Christus klagt der Roland über den Zustand der Stadt und droht, sie zu verlassen, wird aber von Christus zum Bleiben überredet.

Erneuerungen und Veränderungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Roland wurde regelmäßig gepflegt und erneuert. Vor einem Flurumzug im Jahr 1560 erhielt der Maler, "der den Roland gemalt", für seine Arbeit ein Stübchen Wein (8,75 Liter). 1659 erhielt der Roland zum ersten Mal einen roten Anstrich und wurde mit einem goldenen Knopf und einem silbernen Pelikan geschmückt. Dies geschah im Zusammenhang mit der bevorstehenden Huldigung für Kaiser Leopold I., die Teil seiner Bemühungen war, die kaiserliche Autorität gegenüber den Reichsstädten zu festigen.

Nach dem verheerenden Stadtbrand von Nordhausen 1710, bei dem große Teile der Stadt in Schutt und Asche versanken, wurde der stark beschädigte Roland durch die heutige Statue ersetzt. Der Chronist Kindervater schrieb, der alte Roland „sei sehr erbärmlich zugerichtet, so daß man das Angesicht nicht mehr erkennen konnte“.

Die Neue Statue und die Kaiserhuldigung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Aufstellung des neuen Rolands im Jahr 1717 fiel mit der lang aufgeschobenen Huldigung für Kaiser Karl VI. zusammen. Diese Huldigung war von großer politischer Bedeutung. Sie war eine der Bedingungen des Kaisers für die Bestätigung eines Vertrags zwischen Nordhausen und Preußen, der die Ablösung der preußischen Besatzung und den Erwerb wichtiger Rechte durch die Stadt beinhaltete.

Die Huldigung fand am 16. Juni 1717 statt und war ein außergewöhnlich prächtiges Ereignis. Der kaiserliche Huldigungskommissar, Johann Adolf Reichsgraf v. Metsch, nahm im Rathaus in der Kaiserstube „unter einem prächtigen Baldachin sitzend“ den Huldigungseid vom Rat und dem geistlichen Ministerium entgegen. Anschließend huldigte die Bürgerschaft auf einer "prächtig verfertigten Bühne" vor dem Rathaus.

Zur Erinnerung an dieses Ereignis ließ der Rat zwei Huldigungsmedaillen in Gold und Silber prägen. Die Umschriften der Medaillen sowie die Illuminationen am Markt und den angrenzenden Bürgerhäusern beschworen in bisher nie dagewesener Intensität die Treue zu Kaiser und Reich.

Bedeutung im Laufe der Zeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Roland von Nordhausen war über die Jahrhunderte hinweg nicht nur ein statisches Symbol, sondern ein lebendiger Teil des städtischen Lebens. Er diente als Ankündigungsort für städtische Verordnungen, als Zentrum rechtlicher und zeremonieller Handlungen und als Orientierungspunkt im Stadtbild.

In der Zeit nach der Reformation nutzte der Rat den Roland, um seine zunehmende Macht zu demonstrieren. Zahlreiche Ratsmandaten wurden am Schild des Rolands angeheftet, wo sie von jedermann zur Kenntnis genommen werden mussten. Diese Mandate regelten verschiedene Aspekte des städtischen Lebens, von Einschränkungen des Neujahrssingens bis hin zu detaillierten Zunftordnungen.

Luftangriffe auf Nordhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei den Luftangriffen auf Nordhausen wurde das Alte und Neue Rathaus schwer getroffen und brannte aus. Zwischen der Rolandfigur und Westecke des Neuen Rathauses schlug eine Bombe ein und riss einen großen Trichter in das Pflaster. Wie durch ein Wunder blieb der Roland weitgehend unbeschadet. Lediglich das Feuer hatte einige Spuren hinterlassen und das Pelikannest war von seinem Baldachin gefallen. Wahrscheinlich Anfang 1947 kam der Roland in die Werkstatt des Holzbildhauers Fritz Püschel (Geseniusstraße). In einem Schreiben vom 7. Oktober an Stadtbaurat Rubel bezweifelte Püschel, dass eine Restaurierung des Rolandstandbildes möglich sei: „Die rechte Schulter ist vollständig angefault, so daß der schwere Arm schwerlich dauerhaft daran befestigt werden kann. Zudem ist in diesem heißen Sommer die Figur stark gerissen.“ Dennoch bestand das Stadtbauamt auf eine Restaurierung und Püschel veranschlagte 2.800 Mark und für die Herstellung eines neuen Rolands 7.620 Mark. Am 2. Februar 1948 sprach sich der Rat der Stadt für die Wiederherstellung des alten Rolands aus und bewilligte das dafür notwendige Geld. Die Beschaffung der zur Restaurierung erforderlichen Materialien gestaltete sich zunächst schwierig.

Als am 1. September 1952 das wiedererstandene Alte Rathaus feierlich der Bürgerschaft übergeben wurde, kehrte auch der Roland an seinen ursprünglichen Standort zurück.

Nach der Wiedervereinigung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1992 wurde festgestellt, dass die Roland-Statue erhebliche Schäden aufwies und nicht länger im Freien ausgestellt werden konnte. Da es sich um den ältesten noch existierenden Holzroland handelt, wurde das Original 1993 in Erfurt einer Restaurierung unterzogen. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Figur dem Meyenburg-Museum zur Aufbewahrung übergeben.

Seit 2000 hat das originale Roland-Standbild von 1717 einen neuen Platz im Eingangsbereich des Neuen Rathauses gefunden.

Um die Tradition am ursprünglichen Standort fortzuführen, wurde dort eine Nachbildung aus Epoxydharz aufgestellt, die optisch Holz imitiert.

-

Roland, 1900

-

Detailaufnahme, 2015

-

Plakat zum Rolandsfest 1986

-

Der Roland im Meyenburg Museum, um 2000

-

Das Logo von NordhausenWiki stellt den Nordhäuser Roland dar

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Peter Kuhlbrodt: Der Roland im Leben der alten Nordhäuser. In: Nordhäuser Nachrichten. Südharzer Heimatblätter (1/2018). S. 1–4.

- R. H. Walther Müller: Warum steht am Nordhäuser Rathaus ein Roland? In: Der Nordhäuser Roland (4/1953).