Nordhüsche Rieme unn Biller/D'r Märtensobend zu Nordhusen ; 's Heckemännichen zu Nordhusen: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Bot1 (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „Archiv Nordhausen“ durch „NordhausenWiki“ |

||

| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 22: | Zeile 22: | ||

}}{| {{Prettytable}} | }}{| {{Prettytable}} | ||

|'''Editionsrichtlinien:''' | |'''Editionsrichtlinien:''' | ||

* Als Grundlage dienen die [[NordhausenWiki:Editionsrichtlinien]]. | |||

* Es wurden nur wenige der Illustrationen übernommen. | * Es wurden nur wenige der Illustrationen übernommen. | ||

* {{SperrSchrift|Sperrschrift}} wird ''kursiv'' wiedergegeben. | * {{SperrSchrift|Sperrschrift}} wird ''kursiv'' wiedergegeben. | ||

* Das lange | * Im Originaltext gibt es keine Zeilennummerierung. Diese wurde ergänzt. | ||

* Das lange s (''' ſ ''') wird zum runden s (''' s ''') transkribiert. | |||

|} | |} | ||

__NOTOC__ | |||

{{BlockSatzStart}} | |||

{{SeitePR|1|Nordhüsche rieme unn biller-35.jpg}} | {{SeitePR|1|Nordhüsche rieme unn biller-35.jpg}} | ||

{{SeitePR|2|Nordhüsche rieme unn biller-36.jpg}} | {{SeitePR|2|Nordhüsche rieme unn biller-36.jpg}} | ||

| Zeile 34: | Zeile 38: | ||

{{SeitePR|7|Nordhüsche rieme unn biller-41.jpg}} | {{SeitePR|7|Nordhüsche rieme unn biller-41.jpg}} | ||

{{SeitePR|8|Nordhüsche rieme unn biller-41.jpg}} | {{SeitePR|8|Nordhüsche rieme unn biller-41.jpg}} | ||

{{SeitePR|9|Nordhüsche rieme unn biller-42.jpg}} | |||

{{BlockSatzEnd}} | |||

<u>AN-Anmerkung</u> | |||

<references group="AN" /> | |||

[[Kategorie:Nordhüsche Rieme unn Biller]] | |||

[[Kategorie:1890er Jahre]] | [[Kategorie:1890er Jahre]] | ||

[[Kategorie:Gedicht]] | [[Kategorie:Gedicht]] | ||

[[Kategorie:Mundart]] | [[Kategorie:Mundart]] | ||

Aktuelle Version vom 21. August 2024, 14:06 Uhr

Editionsrichtlinien:

|

|

[1] Nordhüsche

Rieme unn Biller.

__________

Inholt:

D'r Märtensobend zu Nordhusen.

's Heckemännichen in Nordhusen.

Nordhausen,

Verlag von C. Haacke (Inh.: Fr. Krause).

Lith. Anst. v. K. Koch, Nordhausen.

[2]

1) D'r Märtensobend zu Nordhusen

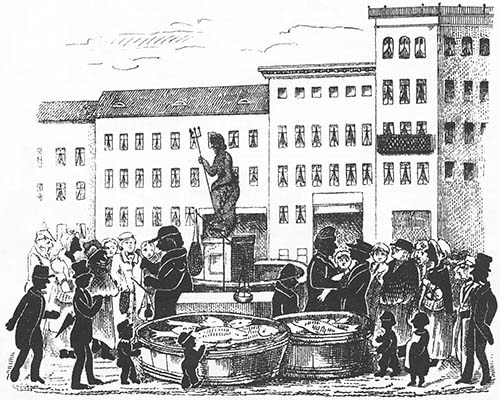

5 Unn Hunnerte von Menschen schtiehn„Ein‘ feste Burg!“ zu singen. 10 D‘ Wäge waren kahr su schlächt,Äß paßte äbberhaupt nicht rächt, 15 Do kloppte’s an de Pforte.Änn Brief von Doctor Luthersch Hand, 20 Schickt Martin Luther ein schön‘ Glas,Es lehrt sie alle Beide fein,  „Zugleich hab‘ ich auch mitgesandt, 25 Mein und Katharinen’s KonterfreiAuf Martinskerzen! Nebenbei 30 Dach Martinsobends äß zu siehnBinoh uff jeden Tische 35 Zunn Töppern unn zum Krimmel rinnD‘ Buhren mött d’n Kensen ziehn, 40 Mött Wasen unn Gevattern.

45 Was kost dänn das, was kost dänn dieß,De Knächte unn de Buhren. 50 Borschtäppel unn au KoppsalatZum Kensebrohten, ‘s äß änn Schtaht! 55 Bi Kelten unn bi Neppen;Se äß zwort hiete mächtig thier, Mött Ahnstand unn mött Schtolze kieht ― 60 Wie me hier uff d’n Bille sitt ―Ne Frau mött ehren Känschen; 65 „‘s äß wohr! Du duerst werklich mich,Sieht sächzähn Johren hott‘ ich dich, 70 Adje drimm, Nappersch Lehne!“

75 Unn schlacht’t unn ruppt in aller Ruh,Unn senget d‘ Frau Wulle! 80 Su vehle wenig‘ ich dach nich ahn,Ich kaufe lieber mich änn Hahn Kuchen menget inn de Frau 85 Äß wülgert mött d’r Ohle;Pappa, zick man d‘ Hosen schtramm, 90 D‘ Wannen mött d‘ Karpen sieh‘,Wie die so lustig schnappen, 95 Plehsirlich äß es anzesiehn,Wie Kinger mött Geschenken kiehn, 100 Fischnetze in d’n Hängen.

105 Unn Menschen Kopp an Koppe schtiehn„Ein feste Burg“ zu singen. Unn alle fremden Keste sinn, 110 Unn Doctor Luthersch wärd gedohcht,Unn manches Vivat ehn gebrocht 115 Sie wackelt mött d'n Muhle.Ann ohler Krosse mött d'rzu. 120 Unn Lied unn Klesser klingen.„Wär nich liebt Wien, Wieb unn Gesank, 2) 's Heckemännichen[AN 1] in Nordhusen.

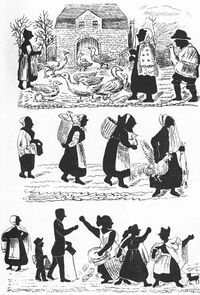

5 Als „'s Rohthuß, von Quaderschteinen uffgesierhrt,D'r Ruhland, där kliechsam mööt d'rzu gehiert, 10 Unn an d'n Rohthuse ingemuert,D' Fäldschlangen, die Anrees Pegnitzer koß, 15 Säxtens d' Kunst unn 's Schöppmännichen d'rzuBrängen d'n Lieten 's Laufwasser zu. 20 Unn Junk unn Ohlt mött Hangeltöppen hännekiehtUnn d' Mähde Stunnen lang mött d'r Emmern ruhn, Abber ußer diesen Wannern do kitts wohl an Enge 25 Die theilwiese nach Keiner in Owacht nahmb,Wänn hä uß d'r Färne nach Nordhusen kahmb. 30 In Friehlinge, wenn d'r lange Winter äß värbie,Unn Jedwedes wädder ins Fröie will kieh.“ 35 Wunnern kahr vehleLeeßt mee in Kroniken unn hiert me verzehle. 40 Dieße Sachen sullten kägen d' Krankheit gediene.Korzimm, me kinnte uhne kruhße Mih 45 Das hier Liete in unser SchtadtHahn zur Värmehrunge öhres Käldes gehatt. 50 Värr Jammergeleichze unn Äbbelgethu!„Nai!“ sahte de Frau, „das kann nich su gebliebe, 55 Ich mack's au keinen därchuhß nicht gesah,Daß ich dich ormen Wehtrömmel hah! 60 D'r Schnaps äß alle nun 's Brudt uffgeässen.Nai, Christlipp, 's kiht wahrhaftig nich mih, 65 Hußmannskost die schtund'en nich mih ahn,An de suuren Kartuffeln mutte Sirop drahn, 70 Unn d'n Lieten von sonn Verdienste vöhrlohk,Unn in einen wäck klimperte mött Hängen voll Käld, 75 Dänn au sie, de ohle Wachtel, die änne Bolkajacken truhk,Unn 'n Napperschlieten änn Schnippchen schluk, 80 Wie se man wullte d'n Pariser gedrieh'.Aber an allen Vermögen, schöttelt wie de wullt, 85 Däs Morgens ehr se d' Kaffee mant muhlen,Unn ingetitscht hatten unn s' Frihschticke huhlen, Abber ußer diesen Wannern do kitts wohl an Enge 25 Die theilwiese nach Keiner in Owacht nahmb,Wänn hä uß d'r Färne nach Nordhusen kahmb. 30 In Friehlinge, wenn d'r lange Winter äß värbie,Unn Jedwedes wädder ins Fröie will kieh.“ 35 Wunnern kahr vehleLeeßt mee in Kroniken unn hiert me verzehle. 40 Dieße Sachen sullten kägen d' Krankheit gediene.Korzimm, me kinnte uhne kruhße Mih 45 Das hier Liete in unser SchtadtHahn zur Värmehrunge öhres Käldes gehatt. 50 Värr Jammergeleichze unn Äbbelgethu!„Nai!“ sahte de Frau, „das kann nich su gebliebe, 55 Ich mack's au keinen därchuhß nicht gesah,Daß ich dich ormen Wehtrömmel hah! 60 D'r Schnaps äß alle nun 's Brudt uffgeässen.Nai, Christlipp, 's kiht wahrhaftig nich mih, 65 Hußmannskost die schtund'en nich mih ahn,An de suuren Kartuffeln mutte Sirop drahn, 70 Unn d'n Lieten von sonn Verdienste vöhrlohk,Unn in einen wäck klimperte mött Hängen voll Käld, 75 Dänn au sie, de ohle Wachtel, die änne Bolkajacken truhk,Unn 'n Napperschlieten änn Schnippchen schluk, 80 Wie se man wullte d'n Pariser gedrieh'.Aber an allen Vermögen, schöttelt wie de wullt, 85 Däs Morgens ehr se d' Kaffee mant muhlen,Unn ingetitscht hatten unn s' Frihschticke huhlen, Hatte 's Heckemännichen, unn wänn die au lacht, 90 War hä dach nich fätter d'rbie,Dänn ob hä kliech alle Tage schpaziere kung, 95 Das Kreisblaht unns Intällegänzblaht luhß,Sahk hä dach immer ganz kälsteren uhß! 100 Daß mieh su änn Töibelsblendwerk gehahn!“„Jo!“ sahte sie, „mich thitts au orntlich wieh, 105 Wie mieh diße ruhche FläddermuhsOhne grußes Uffsiehen wädder währe luhß. 110 Unn Christlipp d' Schachtel mött d'n Heckemännichen nahmb,Zur Kotteltreppen nunger nach d'n Fäldwasser kung 115 Dohchte, nune werre hähs richtig wädder luhß,Unn langete värr Fröiden sinn Schnappsbuddel ruhß. 120 Daß alle Nappern mit Verschtaunen hierten zu!Unn su hätts dänn au in einen wäck furt 125 Unn sinne Frau, doh fählte mieh nich vöhle,Verhuhchte bohle värr Angest ehre Seele! 130 Daß thitt zeletzte änn Gebäte unn Sägen!“Unn wieme schune offte hätt gehiehrt, 135 's Heckemännichen bi de Sankt-Blasiges-Sankrosöi,Unn do war kliech aller Zauber verböi. 140 Als me 's Packeetchen mött d'n Heckemännichen fung!D' Eine schöttelte bedenklich d'n Kopp, 145 Abber alle Wieber die forchten sichUnn keine berührte 's Heckemännichen nich, 150 Sinn au kliech 168 Johre verkiehn.

|

AN-Anmerkung

- ↑ Das Geld- oder Heckemännchen ist eine im Volksglauben verbreitete Vorstellung von einem kleiner Kobold, der seinem Besitzer Geld verschafft.